岩井川 幸生

無脊椎動物の生殖細胞形成機構の解明を目指している。現在、昆虫とりわけ膜翅類の精子形成、減数分裂などを調べている。さらに、不明な点の多い受精についても研究を進めていきたいと考えている。

|

|

石井 一成

物理的発想を生かし統計物理の蓄積を活用して生物集団と進化の数理を研究する。研究テーマ:分子進化の集団遺伝学的機構、突然変異率など遺伝的機構の進化、など。分子進化の中立説・選択説論争において自然選択環境のゆらぎを重視した環境ゆらぎ説を提唱している。

|

|

尾張部 克志

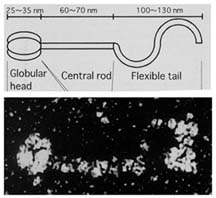

細胞の極性の発現や組織の構築様式を知るために、細胞間および細胞・基質間接着装置の構造と機能を調べている。特にデスモソームとヘミデスモソームの接着分子およびこれと相互作用する細胞骨格系タンパク質の役割を分子〜細胞レベルで研究している。

|

ヘミデスモソームの構成蛋白質の一つであるBP180 |

木藤 伸夫

細菌の糖鎖合成機構を、分子生物学や生化学の手法を用いて研究している。具体的には、糖鎖合成遺伝子のクローニングと遺伝子の構造決定、遺伝子の発現やその調節機構、遺伝子産物の機能などを調べている。さらに、多様性に富む糖鎖合成遺伝子がどのように構築されたか、その遺伝的背景を探っている。また、細菌の構成成分である内毒素(エンドトキシン)が免疫系を活性化する際の糖鎖の関与について調べている。

|

DNAシークエンサーを用いて遺伝情報を捕捉する |

植物生理学研究室

(加藤潔・高橋宏二)

植物の生長は、溶質及び水の吸収と細胞壁の伸展という性質を異にする二つの過程の調節をうける。オーキシンは細胞膜プロトンポンプ等の活性調節を介し両過程を制御する。高等植物メバエの幼茎を材料に、能動的な水吸収における膜機能と細胞壁伸展の調節における壁タンパク質の役割を、電気生理学的手法に分子生物学的手法を組み合わせて解析し、植物における生長制御の仕組みの解明を進めている。

詳細はこちらへどうぞ

|

マイクロプローブを用いて細胞情報を捕捉する |

動物形態形成グループ

(竹島一仁・高畠貴志)

一見均質な受精卵から個体が形成される過程では、頭尾、背腹、左右を決めるマスター遺伝子、それらによって制御を受ける組織特異的遺伝子などが時間的・空間的に秩序正しく機能している。また、成体組織の形成や老化、創傷治癒や器官再生の過程でも胚発生過程と同様な基本原理およびメカニズムが動員されていると考えられる。

私たちは両生類(アフリカツメガエル、イモリ)を材料に、胚発生時の表皮および神経組織形成、中胚葉組織誘導に関わる遺伝子群の単離、発現、機能解析、また両生類に顕著な四肢や眼の再生各過程に関わる遺伝子や生体分子について検討を行ってきた。遺伝子の構造解析や特定組織内での発現を詳しく検討すると同時に、遺伝子導入や異所的な遺伝子強制発現などの手法を用いて、それぞれの遺伝子の機能および制御下にある遺伝子の特定とその作用機序を明らかにすることを目指している。

|

上:ptch遺伝子プロモータに融合させたGFP遺伝子の尾芽胚における発現(蛍光部分)

下:肢芽形成時におけるptch遺伝子の指間での発現 |

人間情報学研究科

人間情報学研究科 名古屋大学

名古屋大学